人事評価の時期になると、評価シートの配布や回収、集計といった業務に手間がかかり悩んでいませんか?

評価基準や手順があいまいな場合、担当者の主観によるばらつきが生じやすい点は、人事評価でよく見られる問題です。

こうした課題を解決する手段として注目されているのが「人事評価システム」です。

本記事では、人事評価システムの基本的な仕組みからおもな機能、導入メリット、失敗を防ぐポイントまで分かりやすく解説します。

目次

人事評価システムとは?基本を押さえよう

人事評価システムの概要として、以下2点を解説します。

- 人事評価システムの定義と導入目的

- 従来の評価業務との違いとは?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

人事評価システムの定義と導入目的

人事評価システムとは、従業員の評価に関する情報を一元的に管理し、評価業務全体をデジタル化するITツールです。

インターネット環境さえあれば社内外からアクセスできます。

評価結果を人材配置や育成計画に活かすことも、人事評価システムを導入する重要な目的の1つです。

これにより、人事評価業務を「年に一度の行事」ではなく、「継続的な人材マネジメントの土台」へと発展させます。

従来の評価業務との違いとは?

従来行われていた紙やExcelによる評価運用には、以下の課題があげられます。

- 各工程を手作業で処理するため時間がかかる

- 評価基準が担当者ごとに異なる

これに対して人事評価システムは、評価プロセス全体を自動化・可視化し、データを一元管理できます。

効率性と客観性を高めながら、人材配置や育成などの戦略的な施策にも活用できる点が大きな特長です。

人事評価システムに備わっている機能

ここでは、多くの企業が活用している人事評価システムの代表的な以下5つの機能を紹介します。

- 目標設定・進捗管理機能

- 評価入力・フィードバック機能

- 人事データの一元管理・分析機能

- ワークフロー・通知などの業務支援機能

- 他システムとの連携・拡張性

それぞれの機能を、詳しく見ていきましょう。

目標設定・進捗管理機能

従業員やチームの目標をオンライン上で設定・共有し、進捗をリアルタイムで確認できる機能です。

MBOやOKR、KPIなど多様な目標設定に対応しています。

期中レビューや面談の際にも最新の情報を参照できるため、必要なサポートを適切なタイミングで行えます。

評価入力・フィードバック機能

人事評価の入力からフィードバックまで、システム上で完結できる機能です。

入力されたコメントや評価理由などはすべてシステムに蓄積され、評価者・被評価者の双方が参照できます。

この機能を利用することで面談時のフィードバックがスムーズになり、評価の透明性と納得感も高まります。

人事データの一元管理・分析機能

評価結果やスキル、資格、経歴などの人事データを一箇所に集約し、分析できる機能です。

過去の履歴や傾向をグラフで可視化することで、評価者ごとの採点傾向や従業員の強み、課題を簡単に把握できます。

客観的なデータが得られるため、昇格や異動の判断など、戦略的な人材マネジメントに役立ちます。

ワークフロー・通知などの業務支援機能

承認の流れをあらかじめ設定しておけば、1件の評価が完了した時点で自動的に次の担当者へ回せます。

進捗や期限に応じてリマインド通知も送られるため、手続きの遅れや失念を防ぐことが可能です。

他システムとの連携・拡張性

勤怠管理や給与計算、タレントマネジメントなど、ほかの人事関連システムと連携してデータを同期できる人事評価システムもあります。

多くの製品はAPIやCSVでのデータ入出力に対応しており、手作業による二重入力を防止できます。

評価業務とその他の人事業務をまとめて運用できるため、情報管理の効率化に役立つでしょう。

人事評価システム導入によるメリットとは?

ここでは、人事評価システムの導入によって得られる以下4つのメリットを解説します。

- 評価業務の効率化で工数削減できる

- 評価の透明性が向上する

- 従業員のモチベーションや納得感が高まる

- 人材配置や育成に活かせる戦略的な情報活用ができる

それぞれ見ていきましょう。

関連記事:人事評価システムを導入するメリット・デメリットと導入の主な流れ

評価業務の効率化で工数削減できる

人事評価システムでは、従来アナログで行っていた工程をオンライン上で一元管理・自動化することで、担当者の工数を削減します。

提出状況の可視化や自動リマインド機能を活用すると、進行管理がスムーズになり、手戻りや期限遅延のリスクも減少します。

これにより、人事評価業務を安定的に運用できるでしょう。

評価の透明性が向上する

人事評価がブラックボックス化していると、従業員の間に不信感や不公平感が生まれやすくなります。

人事評価システムを導入すると、評価基準や評価のプロセスを事前に共有でき、入力された評価理由やコメントも履歴として残せます。

評価の根拠を確認できるため、処遇の公平性を確保しやすい点が大きなメリットです。

人事評価の透明性が高まると従業員からの信頼を得やすく、組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。

従業員のモチベーションや納得感が高まる

人事評価システムでは、評価基準やプロセスが明確に提示され、評価内容を理解しやすくなります。

とくに評価結果が昇格や昇進、給与にどう結びつくかが見えると、納得感の向上につながるでしょう。

評価への納得感が高まることで、従業員のモチベーション維持や離職率の低下にもつながります。

人材配置や育成に活かせる戦略的な情報活用ができる

人事評価の結果のみならず、従業員のスキルやキャリア志向、資格などの情報を一元管理できるところも人事評価システムの特長です。

蓄積された個人のデータを活用することで、適材適所の人員配置や異動計画を立てやすくなります。

また、過去の評価履歴から「成長の推移」や「得意分野」も分かるため、長期的な人材育成計画や後継者育成プランの策定にも役立ちます。

このように人事評価システムを活用することにより、「単なる査定業務」ではなく「人材戦略の基盤」としての人事評価を行うことが可能です。

システム導入時のよくある失敗例

人事評価システムは、導入すればすぐに効果を発揮する万能ツールではありません。

ここでは、導入時によくある以下3つの失敗例を紹介します。

- 現行の評価制度とシステムの整合性を確認していない

- 操作性や使い勝手が現場に合っていない

- 社内説明・運用ルールがあいまいなまま導入した

詳しく見ていきましょう。

現行の評価制度とシステムの整合性を確認していない

人事評価システムはあくまでも「人事評価制度を運用するためのツール」です。

現行の評価基準やルールがあいまいだと、システム化しても混乱が起こるかもしれません。

こうした状態では、システムを導入してもかえって従業員の不満や制度への不信感が強まるおそれもあります。

人事評価システムを導入する前に、現行の評価制度とシステムの機能が適切にかみ合うかを必ず確認しましょう。

関連記事:6つの人事評価制度を紹介!メリット・デメリットや活用シーン

操作性や使い勝手が現場に合っていない

人事評価システムを日常業務の中で定着させるには、操作性や使い勝手の良さが欠かせません。

たとえ高度な機能を備えていても、画面が見づらかったり操作手順が複雑だったりすると、かえって作業負担が増えることもあります。

現場の担当者が直感的に使えるかどうか、導入前にデモなどを試してあらかじめ検証しておきましょう。

社内説明・運用ルールがあいまいなまま導入した

システム導入の意図、評価基準、運用方法を十分に説明しないまま導入を進めると、現場では混乱が生じてしまいます。

本格的に人事評価システムを導入する前に、従業員への説明会やマニュアルの整備を行い、関係者全員が内容を理解したうえで運用をスタートすることが大切です。

人事評価システムを選ぶ際のポイント

ここでは、人事評価システムを選定する際に確認したい以下5つのポイントを解説します。

- 自社の評価制度に必要な機能が搭載されているか

- 操作性・画面設計は直感的で分かりやすいか

- 価格やランニングコストが予算内か

- サポート体制・導入実績の信頼性

- セキュリティ要件や情報管理の基準を満たしているか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自社の評価制度に必要な機能が搭載されているか

まずは、自社が採用している評価制度(MBO・OKR・360度評価など)に、その人事評価システムが対応しているかを確認しましょう。

人事評価の項目やフローがシステムで再現できるかどうかも、重要なポイントです。

評価シートのテンプレートや設定を柔軟に編集できるシステムであれば、ルールの変更や項目の追加にもスムーズに対応できます。

操作性・画面設計は直感的で分かりやすいか

人事評価システムは、日常的に利用する担当者や評価者が迷わず使えることが大前提です。

操作が複雑で画面が見づらいと、定着しないだけでなく作業効率も低下します。

導入前には必ずデモやトライアルを試し、実際の人事評価業務を想定して操作性を確認しましょう。

スマホやタブレットなど複数の端末での利用がスムーズかどうかも、あらかじめ確認しておくと安心です。

価格やランニングコストが予算内か

人事評価システムの料金体系は、クラウド型とオンプレミス型で大きく異なります。

クラウド型は初期費用が低く月額課金制が多い一方、オンプレミス型は高額な初期費用と保守費用が発生します。

見積もりに含まれていない追加機能の利用料やストレージ増設費用、サポート料など、隠れたコストにも注意が必要です。

予算内で無理なく長期運用できるかどうかを見極めることが、後悔しないシステム選定につながります。

サポート体制・導入実績の信頼性

人事評価システムは導入して終わりではなく、運用開始後もルール改定や人事異動に合わせた設定変更が必要になります。

サポート窓口があるか、マニュアルが充実しているかを確認しておきましょう。

また、同業種・同規模企業での導入実績が豊富なサービスは、業務理解が深く、活用ノウハウも蓄積されているためサポート面で安心です。

セキュリティ要件や情報管理の基準を満たしているか

人事評価システムでは、従業員の氏名や住所、評価結果、給与情報など極めて機密性の高いデータを扱います。

そのため、通信やデータの暗号化、アクセス権限の細かい設定、操作ログの記録・監査機能は必須です。

加えて、データの保存場所やバックアップ体制、災害時の復旧手順も確認しておく必要があります。

個人情報保護法やマイナンバー制度の対象となる場合は、法令遵守の体制が整っているかも忘れずにチェックしましょう。

人事評価システムを導入する手順

人事評価システムをスムーズに導入するためには、以下の流れを踏むことが重要です。

- 現行の人事評価における課題とシステム導入の目的を明確にする

- 現行フローや評価ルールを可視化・棚卸しする

- 必要な機能や連携条件を整理し、要件定義を行う

- システムの比較・選定を行う

- 試験運用を経て、本格導入・社内定着を図る

- 運用後も制度・システムの改善を継続する

具体的なステップを紹介します。

関連記事:人事評価システムの導入成功事例15選!「やる気をなくす」人事評価制度を脱却する方法とは?

①現行の人事評価における課題とシステム導入の目的を明確にする

まずは、現行の評価制度や運用上の課題を整理します。

評価が属人的になっていないか、目標や基準があいまいになっていないかを洗い出し、システム導入で何を解決したいのかを明確にしましょう。

②現行フローや評価ルールを可視化・棚卸しする

現行の人事評価制度や評価フローを図や表にして可視化し、誰がいつ何を行うのかを明確にします。

その過程で、無駄な工程や重複作業、現場ごとの運用差異といった改善ポイントも洗い出しましょう。

丁寧に棚卸しを行うことで、現行の制度とシステムとの整合性を高められます。

③必要な機能や連携条件を整理し、要件定義を行う

自社の人事評価制度を実現するために、システム上で必須となる機能を洗い出します。

評価項目がカスタマイズできるか、既存の人事・給与システムと連携できるかといった部分を明確にし、セキュリティや運用体制も含めた要件定義書を作成しましょう。

④システムの比較・選定を行う

候補となるシステムを複数ピックアップし、機能・操作性・コスト・サポート体制など多角的に比較します。

無料トライアルやデモを活用し、実際に現場の担当者が触れて操作感を確かめることが重要です。

ただ機能が多いシステムではなく、実際の業務フローや自社の文化に合い、長期間にわたって使い続けられるものを選びましょう。

関連記事:使いやすい人事評価システムの選び方と導入ポイントとは?

⑤試験運用を経て、本格導入・社内定着を図る

まずは小規模な範囲で試験運用を行い、操作方法や運用ルールを検証しましょう。

そこで得たフィードバックをもとに改善を重ね、より実務に即した形に仕上げます。

本格導入の際には、従業員への説明会や研修を実施し、関係者全員が制度やシステムを正しく理解できる状態にしましょう。

⑥運用後も制度・システムの改善を継続する

人事評価システムの導入は、ゴールではありません。

制度やシステムの運用状況を定期的に振り返り、改善を重ねることが大切です。

評価プロセスや結果の分析から新たな課題を見つけ出し、ルールや機能の見直しを行うことで、より精度の高い人事評価へと成熟します。

代表的な人事評価システム

自社に合った人事評価システムを選ぶには、それぞれの特徴や強みを押さえて比較することが大切です。

ここでは、導入しやすさや機能面、コストパフォーマンスなどで評価の高い、代表的な以下3つの人事評価システムを紹介します。

- ヒョーカクラウド

- 人事評価ナビゲーター

- あしたのクラウドHR

それぞれ見ていきましょう。

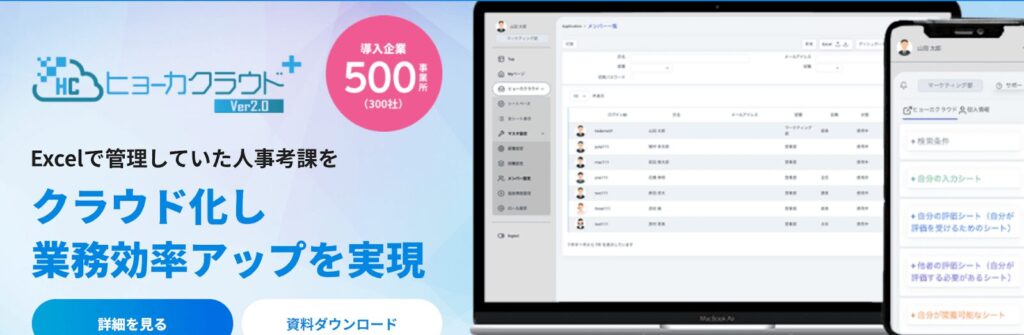

ヒョーカクラウド|業界最安級&操作簡単!Excel・紙運用から即クラウド化

ヒョーカクラウドは、Excelや紙で管理していた評価業務をそのままクラウド上に移行できるシステムです。

シンプル設計で誰でも操作しやすく、月額1人100円~というコスト効率の高さも魅力です。

評価基準やMBO・コンピテンシー評価などを一元化し、集計や分析を自動で実施します。300社以上の導入実績があるため、初めてクラウド化に踏み切る企業でも安心して導入できるでしょう。

人事評価ナビゲーター|月額5,500円~!現場が使いやすい直感設計評価システム

人事評価ナビゲーターは、月額5,500円(税込)〜と他社製品の約10分の1に抑えた圧倒的なコストパフォーマンスが強みのシステムです。

評価制度構築で30年以上の実績を持つコンサル企業が設計しているため、現場のニーズに合った最適な機能がそろっています。

導入時の研修や電話・オンラインサポート、研修動画も無料提供されており、操作に不安がある企業でも安心して始められます。

あしたのクラウドHR|柔軟なカスタマイズ+AI支援でスムーズ運用

あしたのクラウドHRは、自由度の高いカスタマイズ性と直感的なUIが特長のシステムです。

4,000社以上の導入実績があり、目標設定時にはAIが文章を添削して内容の質を高めます。

評価から給与シミュレーションまで一貫して対応できるため、人事業務をより戦略的にマネジメントできるようになります。

人事評価システムで人材マネジメントを進化させよう

人事評価システムは、組織全体で人材マネジメントを戦略的に行うための基盤です。

人事評価の透明性や公平性を高めることで、従業員の納得感とモチベーションが向上します。

ヒョーカクラウドは、Excelや紙運用からスムーズに移行でき、操作性・コスト面のバランスにも優れた人事評価システムです。

初めてクラウド化に挑戦する企業でも直感的で導入しやすく、業務効率化と見える化を同時に実現できます。

人材マネジメントを、次のステージへと進化させましょう。

ヒョーカクラウドの成功事例について

評価システム=高い・難しい、と思っていませんか?

ヒョーカクラウドなら、1IDあたり月100円~で誰でも使えるシンプル設計。

Excel感覚で始められるのに、業務効率化と評価の一元管理が同時に実現と多くのお喜びの声をいただいております。

評価システム導入をご検討の方は是非ともご参考にしてください。

-

- 建築・建設業

評価制度は「仕組み」だけでなく「育成と成長の土台」。制度設計から運用・育成まで支援するシーグリーン様の伴走型サポートで、中小企業の成長を加速。

会社紹介 株式会社テクノパルネット(東京都) 代表取締役社長 宇都宮 貴彦 様 事業内容:電気設備工事、通信・弱電設備工事、空調設備工事 従業員数:...

-

- 医療・福祉業

- 100〜299名

従業員数が5年間で約3倍に!280個の評価項目で査定と昇給基準が明確に

導入前の課題 まず、評価制度が主観に依存していたため、従業員からは「何が評価されているのかわからない」という声が多く聞かれました。 また、組織が急成長...

監修者情報

山本 直司(やまもと ただし)

株式会社シーグリーンHR事業部

評価制度構築チームマネジャー

これまでに100社以上の評価制度構築・見直しを担当し、特に100名以下の中小企業に適したシンプルで効果的な仕組みづくりを強みとしています。

構築にとどまらず運用支援まで一貫して行い、導入企業の9割以上が継続的に活用している実績があります。

評価ポイント導入事例一覧をプレゼント!

評価ポイント導入事例一覧

この資料で分かること

業種別の事例効果をご紹介

- 製造・販売部門事例- 離職防止&従業員育成

- サービス部門事例- 考える力&主体性アップ

- 介護・看護部門事例- 評価意識向上&承認欲求

- 飲食店部門事例- 従業員満足度向上&ゲーム感覚